वैसे तो इस वर्ष के सभी समारोह कोरोना की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, जो आवश्यक भी है; पर घर बैठे आपसे दो बातें तो हो ही सकती हैं.

एक बिहारी होने के नाते मेरे पास वो नजरिया भी है, जिससे हमलोग खुद को देखते हैं. साथ- ही- साथ पढ़ाई के सिलसिले में राज्य से बाहर रहने की वजह से वो नज़रिया भी है जिससे दूसरे राज्यों के लोग हमें देखते हैं. खैर, दूसरे राज्यों के लोग हमें किस नज़रिये से देखते हैं ये तो टेलीविज़न और अन्य संचार माध्यमों से भी पता चलता ही है; बस मेरे पास शायद इस बात का भी जवाब है कि उनका वैसा नजरिया क्यों है.

मैं शुरू में ही यह बात स्पष्ट कर दूँ कि यह पोस्ट क्षेत्रवाद से प्रभावित नहीं है. मैं सर्वप्रथम एक भारतीय नागरिक हूँ. बिहार- दिवस पर बिहारीपन पर बात इसलिए कि बिहार भी भारत का ही एक छोटा टुकड़ा है और इस क्षेत्र की जो गलत छवि बनी हुई है, उसके कारणों का पता लग सके.

कुछ अपवादों को छोड़कर हम बिहारियों की जो एक बात मैंने गौर की है वो ये है कि हम या तो अति- आत्ममुग्धदता के शिकार होते हैं अथवा अति- आत्महीनता के. बचपन से अबतक जो दो बातें मैंने सबसे ज्यादा सुनी है वो हैं-

"हमलोग के इतना बुद्धि देश में और कोनो के पास होता है जी? सब अधिकारी यही से बनता है न. महान धरती है बिहार की."

"क्या रखा है बिहार में... कुछ नहीं है, कचरा है. बढ़िया से पढ़- लिख कर बाहर चली जाना."

इस बात में कोई शंका नहीं है कि धरती महान नहीं है. और यह बात भी सच है कि बढ़िया से पढ़ने- लिखने के लिए ज्यादातर बच्चों को बाहर जाना ही पड़ता है.

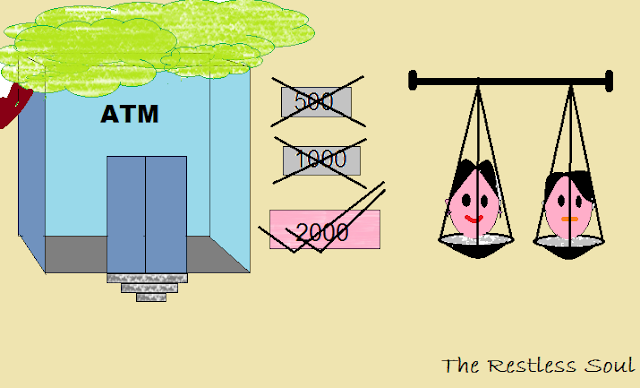

कभी संसार के प्रथम प्रजातंत्र के संस्थापक के रूप में जाना जाने वाला बिहार जंगलराज के रूप में भी जाना गया. अनेक विद्वानों, विदुषियों, अधिकारियों, वैज्ञानिको इत्यादि की जननी बिहार भूमि मैट्रिक की परीक्षा के अजीबोगरीब टॉपर्स की जननी के रूप में भी जानी गई. कभी विश्व- स्तरीय शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि रही बिहार की धरती से "ब्रेन- ड्रेन" की अब कोई सीमा नहीं है.

बिहार- दिवस के अवसर इन विषयों पर मंथन आवश्यक है.

सामाजिक जीवन- शैली में भी कई बदलाव आए है. हमारे सम्बोधन बदल गए है. 'ईआ' अब 'दादी' कही जाती हैं. 'बाबा' अब 'दादा' कहे जाते हैं. 'बाबूजी' 'पापाजी' हो गए हैं. 'माई' 'मम्मी' हो गई हैं. 'चाची- चाचा' अब 'अंकल- आंटी' बन चुके हैं. प्यारी- दुलारी 'फुआ' पता नहीं क्यों 'बुआ' बन गई. अच्छी बात ये है कि 'फूफा' अब भी 'फूफा' ही कहे जाते हैं. शायद सम्बोधन बदलने पर उनके रूठने का डर हो.

यह बात सच है कि सम्बोधन बदलने से रिश्ते नहीं बदलते, लेकिन बिहारीपन की झमक चली गई. हमारी आत्महीनता ने हमसे हमारे खांटी सम्बोधन छीन लिए.

चौतरफा फ़ायदा देने वाली संचार- क्रांति से भी हमारा नुकसान ही हुआ. नुकसान ऐसे हुआ कि हम 'कॉपी' करने लग गए. अब 'कॉपी' करने पर 'ओरिजिनल' वाली इज्जत कैसे मिलेगी. अपनी चीजों के प्रति हीन- भावना में हम अपनी पहचान खोने लगे. अब हमारी पहचान बननी शुरू हुई अश्लील भोजपुरी गीतों से, जो इसी संचार- क्रांति की वजह से पूरी दुनिया में प्रचारित हो रही है.

जरा सोचिये, क्या हमारी पहचान सिर्फ "लगावेलू जब लिपिस्टिक..." इत्यादि गानों से होनी चाहिए?

या देवर- भौजाई के रिश्तो को अश्लीलता की पराकाष्टा पर ले जाते गीत हमारी लोक- संस्कृति को दर्शित करते हैं ?

अथवा हर गीत में स्त्री को भोग- विलास के सामान की तरह दर्शाते गीत दिखाते हैं बिहार?

मुझे नहीं नज़र आती अपनी भोजपुरी संस्कृति इन गीतों में. हमें तो बचपन से गाँव में सबको दीदी- भईया बोलना सिखाया गया. वही नजरिया भी विकसित हुआ. दोस्तों के घर जाने पर वही सम्बोधन मिले, तो फिर इन गीतों में पड़ोस की लड़की, दोस्त की बहन या हर लड़की 'माल' कैसे होती है? ये कौन सा भोजपुरिया समाज दिखाया जा रहा है भाई???

मुझे भोजपुरी संस्कृति नज़र आती है रघुबीर नारायण जी द्वारा रचित बटोहिया गीत में-

द्रुम बट पीपल कदंब नींब आम वृछ

केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया

बिदेशिया, डोमकच, सामा- चकेवा, कीर्तनिया, झूमर, पंवरिया, जोगीड़ा, सोहर, कोहबर इत्यादि में है बिहार की सही झलक. "निमिया के डार मइया..." जैसे गीत करते है प्रतिनिधित्व हमारे लोक- गायन का.

हिंदी- साहित्य पढ़े तो कुछ ऐसा वर्णन मिलेगा, "कमल के पुष्प पर ठहरी हुई ओस की बूंदो में सूर्य की किरणें झिलमिलाती हुई उतरी". इस आशय को दर्शाता हमारा एक भोजपुरी लोकगीत है, जो छठ पर्व के अवसर पर गाया जाता है-

पुरइन के पात पर उगेले सुरुज मल झांकी- झुकीं...

पुरइन मतलब कमल. इस भोजपुरी लोकगीत में भी साहित्य का वही रस विद्यमान है, जो क्लिष्ट हिंदी- साहित्य में मिलता है. यहाँ भी वही मिठास है. लोकसंस्कृति की महक लिए ऐसे कितने ही कर्णप्रिय गीत है, जो बिलकुल भी भौडे नहीं हैं. क्यों न हम उन गीतों और लोक कलाओं में छुपी अपनी असली पहचान को झमकाएं और फैलाएं.

शुक्र की बात ये है की ठेकुए की मिठास दिन- प्रति- दिन बढ़ती जा रही है. कुछ कलाकार सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ना फंसकर वाकई में मेहनत कर रहे हैं और हमारा दायित्व ये बनता है कि शुभ अवसरों पर कानफोड़ू बेतुके गीत बजाने के बदले हमारे पुराने लोकगीतों को बजाएं.

जिस दिन हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, बच्चों को अलग से 'नैतिक शिक्षा' पढ़ाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. आज जो बच्चा देवर- भौजाई के संबंधो पर बने फूहड़ गाने सुनकर बड़ा होता है और भाभी से भद्दे मजाक करता है, वही बच्चा पारम्परिक गीत सुनकर ये सीखेगा की देवर तो लक्ष्मण- समान होता है. हमारे पारम्परिक गीत अपने- आप मर्यादा की सीमाएँ तय कर देंगे.

यह पोस्ट ऐसे समय पर अपडेट कर रही हूँ, जब विश्व कोरोना की चपेट में है. हम सब से संवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा है.

यही संवेदनशीलता हमें अपनी वास्तविक लोक- संस्कृति को बचाने में भी दिखानी होगी, क्योंकि वही अपनी असली पहचान है.

आइए, इस बिहार- दिवस कोरोना और इस जैसी किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी के विरुद्ध संवेदनशील रुख अपनाएं एवं अपना बिहारीपन झमकाएं.

|

| इस पोस्ट को अवश्य शेयर करें. |